(nach Geo 1/94) |

Stoffwechsel

und Energie

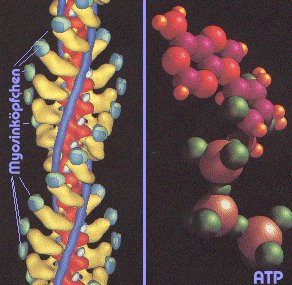

Der "Muskelmotor" als Computergrafik: wenn sich das ATP an die blaugrünen Myosinköpfchen anhängt, wird chemische Energie in Bewegung verwandelt |

"...Voraussetzung für jede körperliche Arbeit ist ein reibungsloser ATP-Nachschub. Denn die in den Muskelzellen gelagerten Mengen reichen bei starker Beanspruchung gerade für ein bis drei Kontraktionen aus. Und auch durch gezieltes Training wachsen die ATP-Depots von Sprintern im Vergleich zu Untrainierten und Ausdauerathleten nur um bis zu 20 Prozent. Ist der Vorrat erschöpft, zapft die Zelle nach einer festen Hierarchie unterschiedliche Energiequellen an.

Zunächst greift sie auf einen Energie-Zwischenspeicher zurück, das Kreatinphosphat (KP). Mit dessen Hilfe regeneriert sie Adenosintriphosphat aus dem Vorläufermolekül Adenosindiphosphat (ADP). Bei voller Leistung geht allerdings auch der KP-Vorrat nach sechs bis acht Sekunden zur Neige - wobei Sportler ihn besser ausschöpfen als Untrainierte. 100-Meter-Sprinter etwa können den Energiebedarf eines Laufs weitgehend durch Kreatinphosphat decken.Dauerleistungen vermag die Muskulatur nur dank zweier Stoffwechselmechanismen zu vollbringen. Beim einen verbrennt sie den Traubenzucker Glukose sowie die aus Fetten stammenden Fettsäuren unter Sauerstoffverbrauch - "aerob". Beim anderen baut sie Glukosemoleküle ohne Sauerstoff "anaerob" - ab. Beide Prozesse laufen immer, allerdings auf unterschiedlich hohen Touren.

Fließt mit dem Blut genug Sauerstoff heran, hat das aerobe System in den Kraftwerken der Zelle, den Mitochondrien, Vorfahrt. Im Zusammenspiel einer großen Zahl biochemischer Reaktionen werden dort Kohlenhydrate und Fettsäuren zu Kohlendioxid abgebaut. Der dabei freigesetzte Wasserstoff wird zu Wasser verbrannt und die gewonnene Energie im ATP gespeichert.Verbraucht die Muskulatur mehr ATP als der aerobe Energiegenerator liefern kann, tritt der anaerobe Stoffwechsel in den Vordergrund: Die Zellen gewinnen ATP, indem sie Glukose über mehrere Zwischenstufen in das "Abfallprodukt" Milchsäure (Laktat) verwandeln. Die Säure reichert sich in den Muskelfasern und schließlich im Blut an. Die Folge: Der Organismus wird buchstäblich sauer, die im Stoffwechsel unentbehrlichen Enzyme werden gehemmt, und dem Sportler werden die Beine schwer.

"Die aerobe Kapazität zu steigern und den Übergang vom aeroben zum anaeroben System so lange wie möglich hinauszuzögern" - das, betont Joseph Keul, sei das Hauptziel eines Ausdauerkrainings. Den Effekt erreicht bereits, wer dreimal pro Woche jeweils fdr 30 bis 45 Minuten bei einem Puls von etwa 130 bis 150 läuft, schwimmt oder radfährt. Die dann effizientere Energieversorgung beruht auf vielen, kleinen Anpassungen:

Eine ausdauertainierte Muskelzelle schont diese Zucker reserven so lange wie möglich, Bei Dauerbelastungen speist sie bevorzugt Fettsäuren in den Stoffwechsel ein. 70 bis 90 Prozent des Energiebedarfs eineI leichten bis mittelschweren Tätigkeit deckt sie auf diesem Wege. Der Vorrang dieses Brennstoffs ist sehr sinnvoll: Die Fettvorräte des Körpers sind nahezu unerschöpflich bei einem Normalgewichtigen 20 bis 25 Kilogramm.

- Die Mitochondrien werden zahlreicher und gröBer. Forscher haben ermittelt, daß nach einem 16wöchigen Schwimmtraining die Eiweißmasse der Zellkraftwerke um 70 Prozent gewachsen war.

- Die Enzyme vor allem des aeroben, aber auch des anaeroben Stoffwechsels werden aktiver.

- Die Muskelzelle synthetisiert mehr Myoglobin. Dieses dem Hämoglobin verwandte Molekül transportiert den Sauerstoff von der Zellhülle in die Mitochondrien.

- Das Glukosereservoir der Muskulatur wächst - auf den gesamten Körper bezogen von 300 auf 400 bis 500 Gramm.

Erst wenn ein Ausdauertrainierter sich sehr lange oder sehr intensiv belastet, greift der Organismus auf Glukose zurück. Dabei zapfen die Muskeln zunächst die Kohlenhydratdepots der Leber an. Bei Bedarf entläßt dieses Organ eine Zuckerflut ins Blut. Als Reaktion auf regelmäBigen Sport stockt es seine Vorräte auf - von etwa 80 auf im Mittel 120 Gramm. Im Extremfall wachsen die Speicher so stark, daß sich die Leber, wie bei Radrennfahrern beobachtet, bis zu einer Hand breit in den Brustkorb hinein ausdehnt.Zuletzt werden die Kohlenhydratlager der Zelle angegriffen. Deren Kapazität läßt sich für einen Wettkampf deutlich steigern: Der Athlet muß sich einige Tage vor dem Start völlig verausgaben. Wenn er sich dann mit Kohlenhydraten, etwa aus Nudeln in allen Variationen, vollstopft, speichern seine Muskeln den Brennstoff mit maximaler Rate.

An der Grenze der Leistungsfähhigkeit entscheiden diese Reservoirs darüber, ob etwa ein Langstreckenläufer siegt oder verliert. Denn die zelleigenen Glukosevorräte liefern per anaerobem Abbau die Energie für den Endspurt."(nach Geo 1/94)

zurück: Energiegewinnung in der Muskelzelle